Die Geschichte gibt uns selten eine Verschnaufpause. Darum gönn sie dir hier und jetzt: Atme tief ein und aus. Entspann deine Schultern. Es ist Mai 1945 und der Krieg ist zu Ende. Die Alliierten teilen das ehemalige Deutsche Reich in vier Besatzungszonen: eine französische, eine amerikanische, eine englische und eine sowjetische. Von der Hochschule für die Wissenschaft des Judentums ist nur mehr ihr Gebäude übrig.

Kapitel 3

Der Zentralrat der Juden

1950 wurde der Zentralrat eigentlich nur übergangsweise gegründet, um die neu entstandenen Gemeinden zu vertreten – zumindest bis zur Ausreise aller Jüdinnen und Juden aus Deutschland. Die Mehrheit verstand Deutschland zunächst als Zwischenstation, doch im Laufe der Jahrzehnte zeichnete sich ab, dass einige Jüdinnen und Juden in Deutschland eine neue Lebensperspektive sehen. Auch heute noch stärkt und fördert der Zentralrat jüdische Gemeinden und jüdisches Lebens in Deutschland.

Du erinnerst dich: Das Haus der Hochschule für die Wissenschaft des Judentums in der ehemaligen Artilleriestraße wurde eigens für sie entworfen. Seine offenen Türen waren ein Symbol der spirituellen Zuflucht und des intellektuellen Widerstands. Nach dem Krieg befindet sich das Gebäude in der sowjetischen Besatzungszone. Und das hat Folgen für das geschichtsträchtige Haus.

In Westdeutschland bemühen sich die Alliierten, Nazi-Unrecht rückgängig zu machen und geraubtes jüdisches Eigentum an seine rechtmäßigen Besitzerinnen und Besitzer zurückzugeben.

Die Sowjetische Militäradministration in Ostdeutschland hat daran kein Interesse. Sie betrachtet das beschlagnahmte Vermögen des Deutschen Reiches als Staatsvermögen, über das sie verfügen kann – NS-Raubgut hin oder her. Gemäß der sozialistischen Politik werden auch Immobilien, die jüdischen Menschen geraubt worden sind, verstaatlicht und an öffentliche Einrichtungen gegeben.

So kommt es, dass das ehemalige Gebäude der Hochschule nach dem Krieg von der

Nach dem Fall der Berliner Mauer wird das Gebäude der

Die gute Nachricht lautet also: Das Hochschulgebäude ist zurück in jüdischem Besitz. Die Tragik daran: Jüdische Einrichtungen in Deutschland sind auf umfangreiche Sicherheitsmaßnahmen angewiesen. Der breiten Öffentlichkeit stehen die Türen daher nicht offen. Ein harter Kontrast zur Politik der damaligen Hochschule.

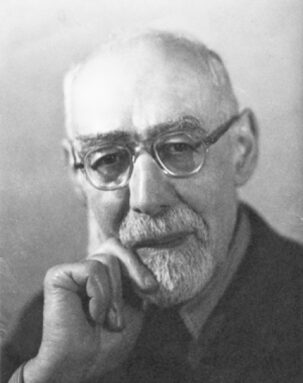

Das Gebäude, in dem die Hochschule von 1907 bis 1941 untergebracht war. Heute dient es dem „Zentralrat der Juden in Deutschland“ als Sitz und trägt den Namen des letzten Leiters der Hochschule: Leo-Baeck-Haus.

Und die Bibliothek?

Was vom kulturellen Erbe der Hochschule den Krieg unbeschadet überstanden hat, ist in alle

Richtungen verstreut. Bei dem Versuch, ihre eigene Haut zu retten, haben die Nazis die Bücher unbeaufsichtigt zurückgelassen. Vergessen sind sie lange nicht. Sie werden gesucht, geborgen, hart umkämpft.

Diese Suche – das klingt nach einem Abenteuer nach deinem Geschmack?

Die ursprüngliche und rechtmäßige Besitzerin der Hochschul-Bücher wäre die Hochschule für die Wissenschaft des Judentums. Doch ihre Schließung unter Zwang 1942 bleibt endgültig. Einzelne Vertreter, darunter der ehemalige Leiter der Hochschule Leo Baeck sowie mehrere Dozenten, vermelden ihr Interesse an den Büchern. Doch können sie wirklich Anspruch auf die Bücher erheben? Als Einzelpersonen repräsentieren sie nicht die Gesamtheit der Hochschule – zumal ihre Interessen weit auseinandergehen. Und sie sind längst nicht die Einzigen, die Pläne für die Überreste der Hochschule schmieden.

Da wären zum Beispiel die deutschen Bibliotheken, denen die wissenschaftlichen Bücher fehlen. Der Krieg hat auch in ihren Regalen Lücken hinterlassen, die sie gerne wieder auffüllen wollen. Forscherinnen und Forscher brauchen die Literatur, um ihrer Arbeit nachzugehen. Jüdische Überlebende wiederum suchen nach ihrem Eigentum, nach ihren Privatbibliotheken. Die jüdische Gemeinschaft will die Bücher als wichtiges Kulturgut in ihrem neuen politischen Zentrum außerhalb von Europa wissen. Nur wo genau das ist, bleibt zunächst offen. Die eine Idee, was mit den Büchern geschehen soll, gibt es also nicht. Und so machen sich unterschiedlichste Interessengruppen auf den Weg, verbleibende Bestände zu finden.

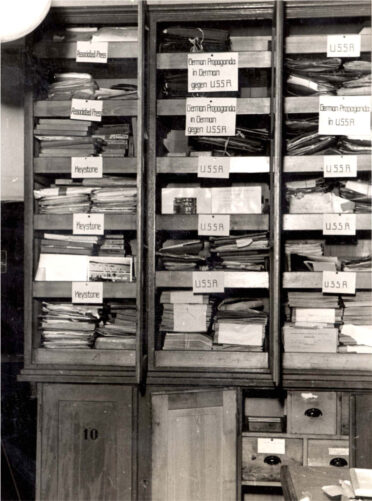

Blick in eine Lagerhalle des Offenbach Archival Depots. Nach ihrer Ankunft in Offenbach werden die geborgenen Bücher zuerst hier eingelagert, bevor sie sortiert und identifiziert werden.

Die Library of Lost Books

Die Bibliothek, in der du jetzt schon einige Zeit stöberst, hätte es nie geben sollen. Sie trägt den Verlust in ihrem Namen. Sie ist ein Mahnmal für eines der düstersten Kapitel der Menschheit. Und sie erzählt einen Bruchteil der Verfolgung, des Widerstands, des Überlebens und der Grausamkeit der NS-Zeit. Die leeren Regale hätten Jenny Wilde, die Bibliothekarin der Hochschule für die Wissenschaft des Judentums, erschüttert. Rund 60.000 Bücher reich war der Schatz, der in der Bibliothek zusammengetragen worden war. Etwa 5.000 Bücher wurden bis heute weltweit gefunden. Du zählst nach und ahnst: Das sind zu wenige. Wo sind die anderen? Es gibt ein paar Spuren, denen wir folgen können.

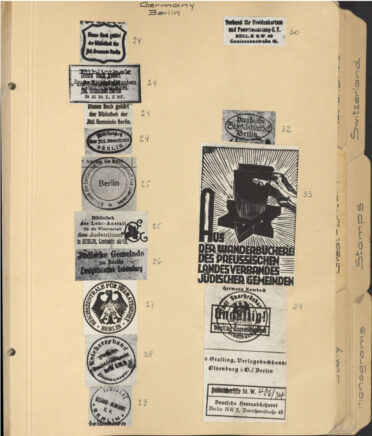

Isaiah Rackovsky, einer der Mitarbeiter des OAD, identifiziert und sortiert einzelne Blätter hebräischer Drucke.

Wir sind uns sicher: Wir können heute noch weitere Bücher der Hochschule finden. Bedeutende Stationen, bisherige Fundorte und Strategien anderer Suchender können uns Anhaltspunkte geben, wo wir suchen müssen. Gehen wir darum auf der Zeitachse ein paar Schritte zurück und folgen dem Pfad der Bücher.

Gehen wir darum auf der Zeitachse ein paar Schritte zurück und folgen dem Pfad der Bücher.

Klick mich!

Eine strategisch spannende Spur

Von den Amerikanern lernen

Unter den westlichen Alliierten suchen vor allem die Amerikaner nach Kriegsende systematisch nach versteckten Kulturgütern und tragen sie an sogenannten „Central Collecting Points“ zusammen. Der bedeutendste „Central Collecting Point“ für Bücher ist das „Offenbach Archival Depot“ (OAD) bei Frankfurt am Main. Von hier aus sollen die Bücher an ihre rechtmäßigen Besitzerinnen und Besitzer zurückgegeben werden. Und das passiert in großen Mengen und in unglaublich kurzer Zeit.

Eine Methode des OAD bewährt sich: Die Mitarbeitenden machen Fotos der Stempel und Exlibris und sammeln diese in einem großen Album, das in Länder sowie Eigentümerinnen und Eigentümer unterteilt ist. Der optische Vergleich ermöglicht es, selbst fremdsprachige, Stempel schnell zu erkennen und zuzuordnen.

Die Arbeit des OAD ist von großer Bedeutung. Zum einen erkennt sie den großen Stellenwert der Bücher für die jüdische Gemeinschaft an: Sie bringen die Tradition und das Weiterleben jüdischer Kultur voran. Zum anderen repräsentieren die in Offenbach versammelten Bücher auch die Geschichte der Ermordung europäischer Juden: Jedes Buch gibt etwas über die Geschichte seiner Eigentümerinnen und Eigentümer sowie über die Erfahrung der nationalsozialistischen Zerstörung preis. Manchmal ist es das einzige, was heute noch an den Menschen erinnert, dem es einmal gehört hatte. Manche Bücher enthalten Widmungen, die uns von besonderen Anlässen erzählen. Manche komplettieren das Porträt eines Menschen.

Zwischen März 1946 und Juni 1949 werden rund 1,4 Millionen Bücher vom OAD an die rechtmäßigen Besitzerinnen und Besitzer zurückgegeben. Dennoch bleiben Bücher übrig. Weil man nicht herausfindet, wem sie gehören oder weil die Besitzerinnen und Besitzer nicht überlebt haben und die Rechtsnachfolge unklar ist. Auch die Hochschul-Bücher zählen zu diesen „erbenlosen“ Exemplaren. Für den Normalfall gibt es ein Gesetz, das solche Fälle regelt: Ist kein Erbe zu ermitteln, verfällt das Eigentum der Verstorbenen an das Land, in dem sie gelebt haben. Im Fall der geraubten Bücher jedoch wäre die Schlussfolgerung grotesk. Dann nämlich würde Deutschland – selbst noch nach seiner bedingungslosen Kapitulation – vom Massenmord und der Verfolgung profitieren. Das will man nicht zulassen.

„Auch das deutsche Strafrecht der Zwischenkriegszeit legte fest, dass ein Mörder niemals rechtmäßiger Besitzer des Eigentums des Ermordeten werden kann.“

– Memorandum der Jewish National and University Library (1946)

Deswegen wird die

Was können wir von den Amerikanern und dem Offenbach Archival Depot für unsere Suche mitnehmen? Dass die Bücher inzwischen mehr preisgeben als geschriebenes Wort. Dass sich ein systematisches Vorgehen lohnt. Und dass viele Bücher heute rechtmäßig auf der ganzen Welt verstreut sind und bleiben.

Eine heiße Spur hat dich auf eine Idee gebracht und du möchtest sofort die Fährte aufnehmen? Wir halten dich nicht auf!

„Diese Bücher waren Monumente der Erinnerung und fungierten als symbolische Grabsteine der spurlos ermordeten Eigentümer.“

Bekannten Fersen auf den Fersen

Die Trophäenbrigaden der Roten Armee, die Restitutionsorganisationen der Amerikaner, treuhänderische Organisationen, die deutschen Bibliotheken – sie alle sind hinter den Büchern her. Unter ihnen – aber auch in eigener Mission – treffen wir bekannte Gesichter wie Leo Baeck und Ernst Grumach wieder. Auch die berühmte Philosophin Hannah Arendt kreuzt unseren Weg. Für die wenigsten ist der Auftrag streng beruflich. Viele haben eine persönliche Verbindung zu den Büchern. Komm, wir begleiten sie ein Stück!

Irrwege

D u fragst dich vielleicht: Was ist mit den Büchern, die noch während des Krieges mutig außer Landes gebracht wurden? Manche ihrer Spuren können wir heute nachvollziehen. Manche verlieren sich. Manche hat man sogar versucht, zu verwischen …

NS-Raubgut als Handelsware?

Ob Museum, Archiv oder Bibliothek – mittlerweile ist fast allen Häusern klar, dass sie die Herkunft ihrer Objekte und Bestände untersuchen müssen, um herauszufinden, ob es darunter NS-Raubgut gibt. Doch wie soll man damit umgehen, wenn NS-Raubgut auf dem Markt angeboten wird? Eine Meinung lautet: Unbedingt kaufen, damit das Objekt nicht in einer privaten Sammlung verschwindet, sondern der Öffentlichkeit zur Verfügung steht. Andererseits trägt ein solcher Kauf natürlich auch dazu bei, dass jemand an NS-Raubgut verdient. Das wiederum befeuert den Markt für diese durch Verbrechen erlangten Werke. Hier scheiden sich momentan die Geister.

Die Rettungsaktion des Alexander Guttmann

Erinnerst du dich? Die 60 wertvollsten Hochschulbücher hatte der Dozent für Talmud, Alexander Guttmann, innerhalb seiner Privatbibliothek außer Landes gebracht. Doch nicht jede Rettungsgeschichte endet ruhmreich. Tatsächlich passiert mit den Büchern, einmal in den USA angekommen, zunächst nicht viel. Guttmann behält sie für sich und schweigt. 1984 tauchen die Werke plötzlich beim Auktionshaus Sotheby’s auf. Der Anbieter möchte anonym bleiben. Doch die Stempel der Hochschule in den Büchern fallen auf und der New Yorker Generalstaatsanwalt lässt die Auktion stoppen, um herauszufinden, wem die Bücher wirklich gehören. Hat der Verkäufer überhaupt das Recht, sie versteigern zu lassen?

Schnell wird klar, dass es sich beim Anbieter um Alexander Guttmann handelt. Im Verfahren um die Bücher wird auch Herbert Strauss angehört, der ehemalige Student und damals Augenzeuge der Verabredung zwischen Jenny Wilde und ihren Kollegen. Er kann den damals geschmiedeten Plan bestätigen, die wertvollsten Werke außer Landes zu schmuggeln, um sie vor den Nazis zu schützen.

Guttmann hingegen behauptet, ihm seien die Bücher als Geschenke übertragen worden. Eine großzügige Abfindung hilft, den Rechtsstreit zu den Akten zu legen. Die Bücher werden von der eigens dafür gegründeten Judaica Conservancy Foundation gekauft. Sie möchte die Werke wieder der Öffentlichkeit zugänglich machen. Letztlich hat die Rettungsaktion also funktioniert, wenn auch über Umwege.

Folgen wir dem Pfad der Bücher, hilft uns das also auch zu erkennen, dass die Geschichte oft verworrener ist, als wir sie vielleicht erzählen möchten. Wir suchen den klassischen Helden oder die Heldin oft vergeblich und finden stattdessen Verstrickungen aus dem echten Leben und sich widersprechende Erzählungen.

Was ist deine Meinung?

Verwahrt und vergessen?

Und nun? Zeigt sich die Geschichte träge und vergesslich. Die Bücher wurden hart umkämpft. Sie wurden ihren Besitzerinnen und Besitzern oder treuhänderischen Organisationen übergeben. Bibliotheken weltweit haben sie in ihre Regale sortiert oder in ihren Kellern verstaut. Und dann? Geraten die Bücher ab den 60er Jahren in Vergessenheit, werden aussortiert, nicht beachtet. Bist du empört? Zu Recht!

Es ist einmal mehr Zeit für Widerstand!

Wir haben mitverfolgt, was die Bücher den Menschen der Hochschule bedeutet haben. Sie sind Ausdruck einer fortschrittlichen Strömung des modernen Judentums. Von Themen, die uns heute noch bewegen. Sie sind Zeitzeugnisse des intellektuellen Widerstands gegen Antisemitismus. Sie haben Menschen in der Zwangsarbeit Trost gespendet, manchen sogar Hoffnung. Sie wurden trotz aller Gefahren gerettet, versteckt, beschützt. Sie haben den Holocaust überlebt. Im Gegensatz zu vielen ihrer Besitzerinnen und Besitzer. Sie sind das Erbe einer Hochschule, das wir auch heute noch lebendig halten wollen.

Die Hochschule für die Wissenschaft des Judentums hat nicht weniger als die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit der jüdischen Geschichte und Kultur in Deutschland verankert. Ein Judentum, das offen ist für neue Wege in einer sich wandelnden Welt. Der Einfluss der Hochschule findet sich auch heute noch in jüdischen Schulen, Bildungseinrichtungen und in Synagogen wieder, weitergetragen von Absolventinnen und Absolventen. Ihre wissenschaftlichen Erkenntnisse prägen das moderne jüdische Denken – von der Theologie über die Philosophie, bis hin zu Literatur, Geschichte und Soziologie. Auch einige der wichtigsten Schriften über das Judentum im 20. Jahrhundert stammen von Gelehrten, die an der Hochschule ausgebildet wurden oder dort unterrichtet haben. Und nicht zuletzt hat die Hochschule das jüdische Erbe und die jüdische Kultur während einer Zeit extremer Verfolgung und Vernichtung bewahrt und zugänglich gemacht. Ihre Bücher haben kaum an Bedeutung eingebüßt.

Für Forscherinnen und Forscher der jüdischen Geschichte sind sie noch immer wertvolle Materialien. Um sie möglichst vielen Forschenden zugänglich zu machen, wurden bedeutende Quellen digitalisiert. So spielt es keine Rolle, an welchem Ort sie sich befinden. Selbst Werke, deren Inhalte heute kaum noch relevant sind, dienen als kostbare Artefakte, als Stellvertreter für ihre Zeit. Sie erzählen vom Raub, vom Versuch, sich die Deutungshoheit über die jüdische Geschichte anzueignen. Aber auch von den harten Kämpfen darum, wer das Erbe des deutschen Judentums nach dem Krieg antritt.

Das Ende

vor

dem Anfang

Das Ende vor dem Anfang

Die wohl sortierte Bibliothek der Hochschule für die Wissenschaft des Judentums, das Werk von Jenny Wilde und der gesamten Belegschaft, ist Opfer der NS-Verfolgung geworden. Ihr Bestand auf der ganzen Welt zersplittert. Bis heute. Bis du die Library of Lost Books betreten hast. Sie will ihren Namen nicht behalten. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, ihre Regale zu füllen. Denn auch heute noch können wir dem Unrecht des Nationalsozialismus etwas entgegensetzen. Bist du dabei?

Die Library of Lost Books trägt die Bücher der Hochschule für die Wissenschaft des Judentums virtuell zusammen. Im Gedenken an die Hochschule hält sie die Türen für den wissenschaftlichen Diskurs offen. Über 2.000 Bücher kannst du dir in unserer Bibliothek bereits anschauen. Du weißt, das ist nur ein Bruchteil des kostbaren Wissensschatzes der Hochschule.

Hilf uns dabei, weitere Bücher zu finden! Bis hierhin hast du nicht einfach nur die Geschichte der Hochschule verfolgt. Du hast gelernt, Spuren zu lesen. Du hast gelernt, wie sich deine Vorgängerinnen und Vorgänger detektivisch vorangetastet haben. Das sind große Fußstapfen. Und wir sind überzeugt davon, dass du sie füllen kannst.