Warte, ich mach’ das Licht an. Die Zeiten sind düster genug. Keine Angst, dir wird nichts passieren. Das gilt leider nicht für jede und jeden aus der Hochschule. Es braut sich etwas zusammen. Und die Hochschule gerät ins Auge des Sturms. Der jüdischen Bevölkerung drohen Verfolgung, Ausgrenzung und systematischer Mord. Die Menschen, die du bis hierhin kennengelernt hast, stemmen sich mit aller Macht gegen die Unterdrückung und Entrechtung durch die Nationalsozialisten. Und stellen sich Fragen, deren Antworten die pure Not schreibt. Darunter: Würdest du dein Leben riskieren, um ein Buch zu retten?

Kapitel 2

Der anfang vom ende

Es ist 1933. Und du weißt, was das heißt: Die Nationalsozialisten haben die Macht übernommen. Die Hochschule er die Wissenschaft des Judentums wird den willkürlichen Schikanen der NS-Judenpolitik ausgesetzt. Sie improvisiert. Sie alarmiert. Das Erstaunliche ist aber: Sie existiert. Und wird zum Zufluchtsort für jüdische Studierende und Dozierende aus ganz Europa.

„Selbst wenn dies nicht die prekärste menschliche Situation gewesen wäre, die ich je erleben sollte, wären mir diese Männer und Frauen im Gedächtnis geblieben, die inmitten von Verfall, Gefahr und Katastrophen in ihren Vorlesungen, Seminaren und Tutorien eine Oase der Stabilität schufen. (Herbert A. Strauss, Student der Hochschule)

Die NS-Judenpolitik drängt Jüdinnen und Juden gezielt aus dem gesellschaftlichen Leben, so auch aus den Bildungseinrichtungen in Deutschland. Mit dem „Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums“ und dem „Gesetz gegen die Überfüllung deutscher Schulen und Hochschulen“ werden jüdischen Menschen Lehre und Studium an staatlichen Institutionen verwehrt. Doch die Türen der Hochschule für die Wissenschaft des Judentums stehen ihnen offen. Das zieht Dozierende und Studierende aus den unterschiedlichsten Fachrichtungen an – und erweitert unweigerlich das Lehrangebot der Hochschule.

Doch wer denkt in diesen Zeiten eigentlich ans Lehren oder Studieren? Für jüdische Lehrende bleibt die Hochschule einige der wenigen Möglichkeiten, Geld zu verdienen. Eine Zeit lang bietet ihre Arbeit sogar Schutz vor der

Ein Studium ist nun auch aus anderen Gründen attraktiv: Viele Jüdinnen und Juden glauben nicht an eine Zukunft in Deutschland und wittern die Gefahr. Sie wollen einen Abschluss machen und Qualifikationen erwerben, die ihnen in einer neuen Heimat nützlich sein könnten. Viele bereiten sich mit Kursen direkt auf ihre vor. Die Hochschule wird aber auch zum spirituellen Zufluchtsort.

„Natürlich waren wir nicht naiv, wir wussten um die Gefahr, die uns alle umgab und ständig auf uns lauerte, aber wir lebten dennoch wie auf einer Insel. Ich meine, diese Erfahrung zeigt, was jüdisches Leben, jüdisches Lernen stets bedeutet hat: trotz allem zu überleben, weil man sich in die Welt der Lehre flüchtet. […] Deshalb nahmen wir zwar die Welt mit ihrem Schrecken wahr, aber unser

Nach dem

Ein Jahr später beläuft sich die Zahl der Studierenden auf nur noch etwa 20 bis 25. Leo Baeck schlägt sämtliche Möglichkeiten, das Land zu verlassen, aus und führt die Hochschule weiter. Trotz aller Umstände gelingt es ihm, neue Lehrkräfte zu gewinnen, darunter pensionierte Gelehrte und Rabbiner aus Berliner Gemeinden. Teilzeitlehrende bieten sogenannten „Praktische Kurse“ an, darunter Öffentliche Rede, Spanisch, Englisch, Moderne Hebräische Texte, Jüdische Sozialarbeit, Gymnastik.

Zu den letzten Personen an der Hochschule gehören

Und du! Du bist da! Und kannst dich noch heute mit den Menschen der Hochschule solidarisch zeigen.

Tatsachen

Das letzte Sommersemester wird am 29. April 1942 feierlich eröffnet. Zu Ende geführt wird es nicht mehr. Am 19. Juli 1942 ist die Hochschule gezwungen, endgültig zu schließen. Für Leo Baeck ein schwerer Schlag:

„Als er verkünden musste, dass die Hochschule geschlossen werden muss, das war das einzige Mal, dass er in der Öffentlichkeit die Fassung verlor.“

(Herbert A. Strauss, 1999)

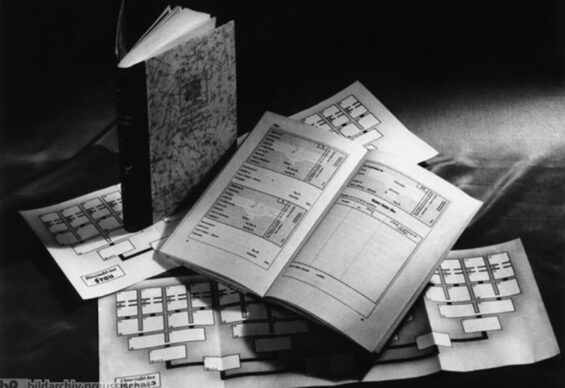

Das Vorlesungsverzeichnis der Hochschule für das Sommersemester 1942. Leo Baeck bietet Kurse am Dienstag- und Freitagmorgen an, Julius Lewkowitz einen am Mittwochabend.

Eine unvollständige Chronologie der systematischen Diskriminierung

Und nun?

Am Ende haben die Nazis den Hochschulbetrieb beendet – worüber reden wir noch? Wir reden über das, was die Nazis gern verschweigen würden. Wir erzählen von mutigem Widerstand und ausgeklügelten Rettungsaktionen. Wir erzählen von der Flucht in die Welt der Bücher, wenn die eigene in Flammen steht. Wir erzählen davon, die Geschichtsschreibung nicht den Nazis zu überlassen. Bist du dabei?

Mai 1933: Mehr als hunderttausend Menschen beteiligen sich an einem Anti-Nazi-Protestmarsch in New York.

Die Widersprüchlichkeit der NS-Ideologie

W ir erinnern uns: Ende des 19. und noch zu Beginn des 20. Jahrhunderts war die Erforschung des Judentums in den staatlichen Universitäten in Deutschland nicht erwünscht. Die Hochschule für die Wissenschaft des Judentums gründete sich daher mit Hilfe von Spenden als private Einrichtung. Im Nationalsozialismus explodiert nun aber das Interesse an jüdischer Geschichte – allerdings mit dem Ziel, eine anti-jüdische Politik vermeintlich wissenschaftlich zu begründen. Es geht um die Definitionsmacht. Darum, das letzte Wort über jüdische Geschichte zu behalten, als man ihr in Deutschland ein Ende setzen will.

Die sogenannte „Judenforschung“

… ist eines von vielen Hirngespinsten der Nazis. Sie soll die „Objektivität“ und den „Wahrheitsgehalt“ der NS-Ideologie wissenschaftlich belegen. Zahlreiche nationalsozialistische Forschungseinrichtungen verschreiben sich der anti-jüdischen Wissenschaft und beschäftigen sich explizit antisemitisch mit der Geschichte und Kultur des Judentums. Darunter beispielsweise das zum

„Die Reduzierung von Juden auf Objekte der Forschung war das erklärte Ziel aller dieser Unternehmungen. Eine vermeintlich jüdisch dominierte Sicht auf die deutsch-jüdische Geschichte sollte durch eine nichtjüdische deutsche Perspektive ersetzt werden.“

(Nicolas Berg & Dirk Rupnow 2006)

Das System belohnt die Eifrigen: Wer „Judenforschung“ betreibt, sichert sich schnelle Aufstiegschancen. Was unter diese Forschung fällt, bleibt Auslegungssache. Verbindend ist ihre Legitimierung einer anti-jüdischen Politik. Jungakademiker in diesem bizarren „Forschungszweig“ sind begeistert davon, über intellektuelle Arbeit direkt Macht ausüben zu können – auf die Polizeipraxis und nicht zuletzt auf die „Endlösung der Judenfrage“.

Intellektueller Widerstand

Jüdische Historikerinnen und Historiker stellen sich dem Propaganda-Beschuss mutig entgegen. Sie kämpfen gegen eine gefährliche Übermacht. Ihre Waffe ist ihr Intellekt.

Du und dein Intellekt wollt den Nazis auch den Kampf ansagen?

wie es geht

Ein Beispiel unter vielen: Einer der erfolgreichsten „Judenforscher“ im Nationalsozialismus, Wilhelm Grau, propagiert den Ausschluss der deutschen Jüdinnen und Juden aus der deutschen Geschichte und der Geschichtswissenschaft. Das tut er unter anderem in seinem Buch „Antisemitismus im späten Mittelalter“. Ismar Elbogen, wir kennen ihn bereits als Dozent der Hochschule, antwortet mit einer vernichtenden Rezension. Das Problem des Autors sei, dass er bereits vor der Frage die Antwort fertig habe.

Grau rächt sich später mit einer schlechten Beurteilung von Elbogens Neuveröffentlichung. Elbogens Emigration 1938 setzt der Auseinandersetzung ein Ende.

Was wie eine normale wissenschaftliche Debatte anmuten mag, ist gefährlicher Ernst. 1935 ist das Machtgefälle zwischen jüdischen und nicht-jüdischen Wissenschaftlern so groß, dass die Konsequenzen, für diejenigen, die widersprechen, nicht absehbar sind.

Der Bücherraub

Zu einer Zeit, in der nicht Kommentarspalten, sondern Bücher den Diskurs bestimmen, ist entscheidend, wer sie schreibt, wer sie in seinem Besitz hat und wer sie einsehen darf. Wo die Bücher sind, da ist die Deutungshoheit über die Geschichte. Kein Wunder, dass das Reichssicherheitshauptamt (RSHA) versucht, möglichst viele jüdische Bibliotheken zu beschlagnahmen. So lässt sich ganz ohne Beweise des Gegenteils die Version erzählen, die man selbst für richtig hält.

1939 beginnt das RSHA mit dem Aufbau seiner sogenannten „Judenbibliothek“. Der

Mit der „11. Verordnung zum Reichsbürgergesetz“ 1941 wird die Argumentation leichter: Dem Deutschen Reich fällt laut Gesetz das Vermögen aus Deutschland geflohener Jüdinnen und Juden zu. Das gilt auch für deportierte Juden – die behördlichen Begründung: Diese hätten „mit dem Überschreiten der Reichsgrenzen ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort ins Ausland verlegt.“ Statt von „Raub“ wird von einer „Sicherstellung“ der Bücher gesprochen. Einer Sicherstellung vor „wilder Plünderung“. Bis September 1939 werden alle wichtigen jüdischen Bibliotheken – öffentlich und privat – nach Berlin geschafft.

Der Stempel der Bibliothek des sogenannten Reichsinstituts für Geschichte des Neuen Deutschlands.

Forschungsabteilung Judenfrage des Reichsinstituts für Geschichte des neuen Deutschlands

Nazis sichten die Bücher der geraubten Bibliothek des von Magnus Hirschfeld gegründeten Instituts für Sexualwissenschaft. Ein Teil der geraubten Institutsbibliothek wurde im Mai 1933 öffentlich verbrannt. Ein weiterer Teil wurde einbehalten und weiterverteilt.

Die Standhaftigkeit der Hochschulbibliothek

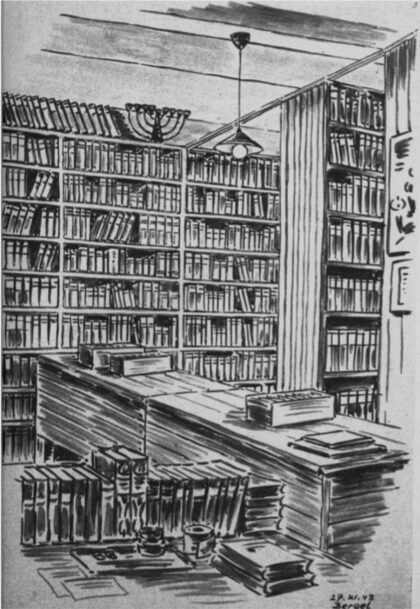

Und die Bibliothek der Hochschule für die Wissenschaft des Judentums? Bleibt als einzige bis 1941 frei zugänglich. Viele ihrer Bücher sind von großer kultureller und intellektueller Bedeutung, repräsentieren jüdische Traditionen und Geschichte. Und ermöglichen es den Menschen trotz der Verfolgung, zu lesen, sich weiterzubilden und zu forschen. Das Bibliothekspersonal setzt bis zum Schluss alles daran, dieses Vermächtnis und diese Zuflucht zu schützen und zu pflegen.

Jenny Wilde und ihre Assistentin Adele Sperling halten den Betrieb mit großem Improvisationstalent aufrecht. Ihre Herausforderungen sind vielfältig: Für neue Bücher stehen keine Mittel zur Verfügung. Bücher jüdischer Autorinnen und Autoren gibt es kaum noch. Zudem wird die jüdische Buchproduktion in den 30ern verboten. Und nicht zu vergessen: Deutschland befindet sich seit 1939 im Krieg und sämtliche deutsche Bibliotheken sind von Handelsbeziehungen mit dem Ausland abgeschnitten.

Dennoch stapelt sich die Literatur in der Hochschulbibliothek – im Lesesaal, im

Nicht alle davon sind für den Lehrbetrieb interessant. Jenny Wilde macht aus der Not eine Tugend und tauscht sie gegen passendere Exemplare. Sie richtet eigens für dieses Tauschmaterial eine Abteilung „N.G.“ für „Nicht Gebraucht“ ein.

1941 ist die Hochschule gezwungen, ihr Haus zu verkaufen und den Lehrbetrieb woanders weiterzuführen. Die Büchersammlung verbleibt mutmaßlich im ehemaligen Hochschulgebäude. Wer nun Bücher leihen möchte, muss die

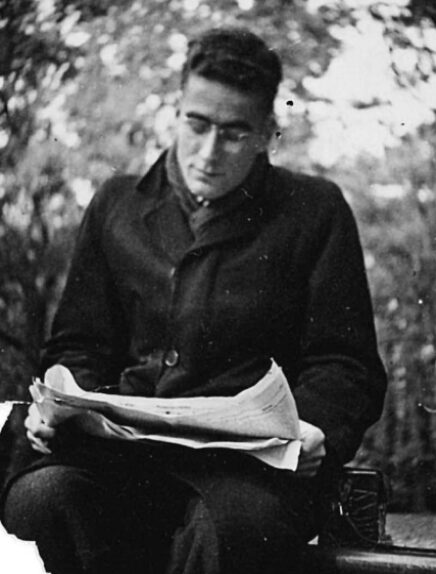

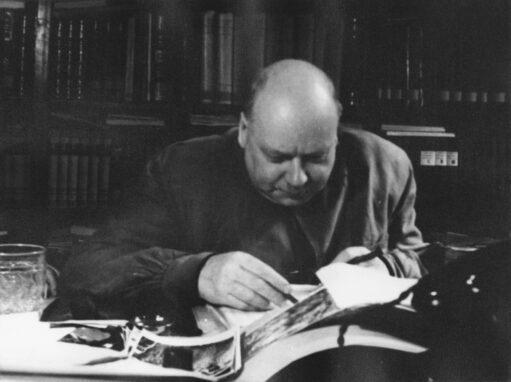

Eine letzte Gruppenaufnahme: Dozierende, Studierende, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Hochschule für die Wissenschaft des Judentums im Lesesaal ihrer Bibliothek, Sommer 1938. Im Zentrum des Fotos: Jenny Wilde, hinter ihr stehend: Ernst Grumach.

Deportation in die Ungewissheit

Es ist aus. Die Hochschule geschlossen. Flucht aussichtslos. Auf der Wannseekonferenz 1942 beschließen die Nationalsozialisten die Deportation und „Vernichtung“ der verbliebenen Jüdinnen und Juden. Ihre Absicht – die sogenannte Endlösung – versuchen die Nazis noch zu verschleiern. Und so steht auch den ehemaligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Hochschule die Verschleppung in eine undurchschaubare Finsternis bevor.

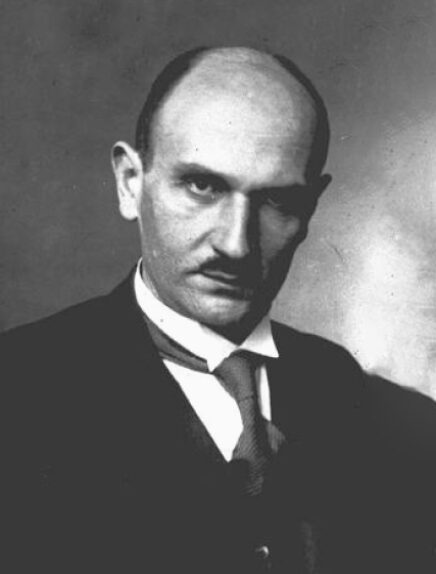

Leo Baeck wird im Januar 1943 nach Theresienstadt deportiert. Viertel vor sechs klingelt es an Baecks Tür und er weiß: Das kann nur die

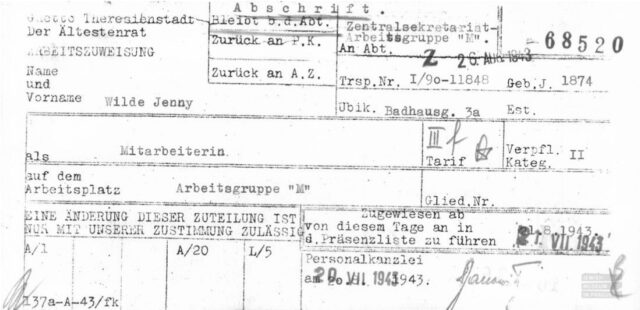

Auch Jenny Wilde wird in eben jenes Konzentrationslager Theresienstadt gebracht. Im Februar 1943 führt die Gestapo in Berlin die sogenannte „Fabrikaktion“ durch. Die verbliebenen Jüdinnen und Juden werden noch an ihren Arbeitsplätzen verhaftet und deportiert. Ihr Arbeitsplatz, das war vor allem die NS-Waffenindustrie. Die meisten von ihnen werden nach

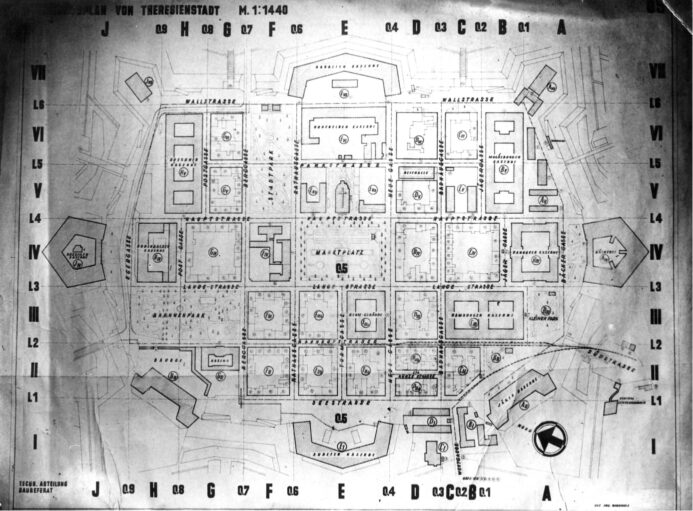

Am 06. März ist Jenny Wilde gezwungen, eine Vermögenserklärung auszufüllen. Bereits 9 Tage später teilt man ihr mit, dass man ihr Vermögen beschlagnahmt habe. Ab 17. März wird sie mit einem Transport älterer Menschen nach Theresienstadt gebracht. In der ehemaligen Festung, die für 3.000 Menschen angelegt worden war, lebt sie nun mit etwa 40.000 Menschen. Und mit der Angst, jederzeit in eines der Vernichtungslager im Osten weitertransportiert zu werden.

Theresienstadt

Ursprünglich als Festung gedacht, ist es ein Leichtes, in Theresienstadt Menschen gefangenzuhalten. Ab 1941 treffen die ersten Deportierten ein. Theresienstadt ist ein Sammellager. Das heißt, all die zusammengepferchten Menschen warten unter schlimmsten Bedingungen darauf, ob sie in ein Vernichtungslager verschleppt werden oder nicht. Gleichzeitig ist es aber auch ein Täuschungsinstrument der Nazis. Für deutsche Jüdinnen und Juden wird die Deportation zynisch als Privileg dargestellt. Sie müssen „Heimeinkaufsverträge“ unterschreiben, als würden sie Anteile an einem Seniorenheim erwerben.

Dieser „Logik“ folgend, müssen sie für ihre Deportation bezahlen. Die Propaganda soll Protesten aus dem Ausland vorbeugen, aber auch die Deportierten über die wahren Motive der Nazis im Dunkeln lassen. Ein umfangreiches Kulturprogramm, Vorträge und Theateraufführungen, aber auch Bibliotheken dienen dazu, Theresienstadt als normale Stadt darzustellen.

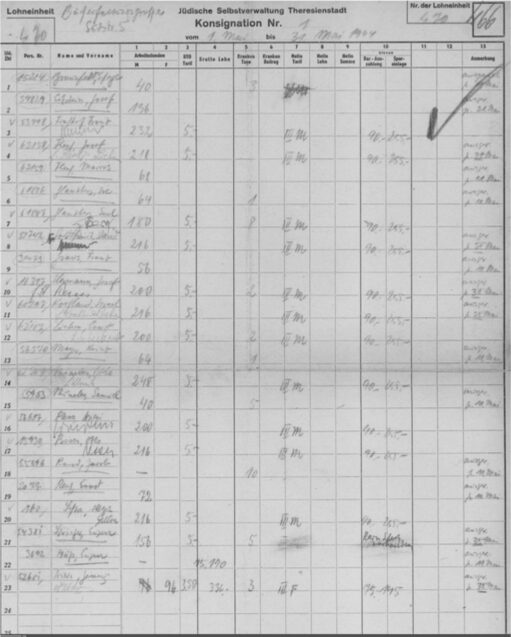

Arbeiten für die Nazis

Das Schicksal vieler, die bis zum Ende in der Hochschule für die Wissenschaft des Judentums geblieben sind, lautet Zwangsarbeit. Mitarbeitende der Hochschule werden von den Nazis gefangen genommen, ihre Fähigkeiten missbraucht.

Seit 1939 wird die Zentralbibliothek des RSHA durch den systematischen Raub jüdischer Bibliotheken, öffentlicher Einrichtungen und privater Sammlungen von Büchern förmlich überschwemmt. Bergeweise türmen sie sich in den Räumlichkeiten des imposanten Gebäudes in der Eisenacher Straße. Wer soll da den Überblick behalten? Die zynische Gegenfrage: Warum nicht die Menschen, die sich mit eben jenen Büchern bereits auskennen?

Ab 1941 werden jüdische Zwangsarbeiter mit bibliothekarischer Expertise dazu eingesetzt, die Büchermassen zu organisieren. Weil es den Nazis selbst an qualifiziertem Personal fehlt. Weil die wenigen bibliothekarisch geschulten Mitglieder des Sicherheitsdienstes kein Hebräisch beherrschen. Und schlicht und einfach: weil Zwangsarbeit billig ist.

Geistige Zwangsarbeit

Dass Jüdinnen und Juden bei der „Forschung“ gegen sich selbst mithelfen müssen, ist nicht neu. Schon in der frühen Phase der Verfolgung werden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zu sogenannter geistiger Zwangsarbeit verpflichtet. Was „geistige“ von körperlicher Zwangsarbeit unterscheidet, ist, dass „geistige Zwangsarbeit“ die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sowie Kunstschaffende zu einer Arbeit zwingt, die sie eigentlich lieben. So wird der jüdische Ahnenforscher Jacob Jacobson gezwungen, seine Expertise der Vergabe von

Auch an anderen Orten werden jüdische Menschen gezwungen, bei der Verwertung geraubter Bücher zu helfen, zum Beispiel in Vilna nach der Plünderung des YIVO-Instituts, das sich der Erforschung des osteuropäischen Judentums widmet.

Das RSHA richtet zwei Gruppen von Zwangsarbeitern ein, um die gestohlenen Bücher zu katalogisieren: die „Grumach-Gruppe“ in der Zentralbibliothek und später das „Talmudkommando“ im

Die „Grumach-Gruppe“

Ihr Name erinnert nicht zufällig an den ehemaligen Dozenten der Hochschule für die Wissenschaft des Judentums. Ernst Grumach wird zum Vorarbeiter bestimmt. Jeden Morgen wird die Gruppe vom Sicherheitsdienst in einen Arbeitsraum eingeschlossen, um unter bewaffneter Aufsicht, offiziell 8,5 Stunden pro Tag, tatsächlich jedoch bis zu 16 Stunden, zu arbeiten. Nach jeder Schicht werden die Arbeitenden untersucht. Neben einer strengen Schweigepflicht gehören auch Schläge, Fußtritte, Misshandlungen und Morddrohungen zu ihrem Arbeitsalltag.

Anderthalb Jahre lang sortiert und katalogisiert die „Grumach-Gruppe“ den scheinbar endlosen Zustrom an neuen Büchern. Schätzungen zufolge umfasst der Gesamtbestand der „Judenbibliothek“ am Ende rund zwei bis drei Millionen Bände. Ab dem Sommer 1943 werden die Bücher zum Schutz vor Bombenschäden ausgelagert. Ernst Grumach und seine Kollegen werden fortan für die Verpackungs- und Transportarbeiten eingesetzt. Nachdem die Bücher innerhalb kürzester Zeit zusammengeraubt und in Berlin katalogisiert wurden, werden sie nun über Depots in Polen, Tschechien und Deutschland verstreut.

Das „Talmudkommando“

Ein Teil der Bücher wird zur weiteren Bearbeitung in das Lager Theresienstadt gebracht. Dort ist Jenny Wilde Teil des „Talmudkommandos“. In wechselnder Zusammensetzung katalogisiert die Gruppe Werke über hebräische Kultur und Geschichte. Die Arbeit ist anstrengend und das geforderte Tempo hoch. Jeden einzelnen Tag – ohne Pausen – drängen sich die Zwangsarbeiter acht Stunden lang in niedrige Räume.

Nach einem Jahr schließt das „Talmudkommando“ seine Arbeit ab. Es hat in diesem Zeitraum rund 40.000 Bücher bearbeitet, darunter 28.170 hebräische Werke katalogisiert. Von den mindestens 35 Zwangsarbeitern dieser Gruppe werden neun überleben, darunter Jenny Wilde. Als 69-Jährige alleinstehende Frau trotzt sie damit der traurigen Statistik, wer die Konzentrationslager lebend verlässt.

Zwangsarbeit als Zuflucht?

Von Zwangsarbeit haben wir ein ziemlich eindeutiges Bild, nicht wahr? Es ist ein Bild der Ausbeutung, der Grausamkeit, der Erschöpfung. Doch wenn wir unser Sichtfeld etwas öffnen, dann sehen wir auch Jenny Wilde und Ernst Grumach. Für sie beide ist Zwangsarbeit noch etwas anderes: die Rettung. Die Eile, ja die Eile sei schlimm gewesen, schreiben sie später, aber die Arbeit mit den Büchern – sie gab ihnen Kraft und Hoffnung. Einige ihrer Mitmenschen werden sie dafür verurteilen. Aber wer sind sie, darüber zu richten, was beim Überleben hilft?

Man sei zur Komplizin, zum Komplizen geworden. Man habe mit den Nazis unfreiwillig gemeinsame Sache gemacht, wird es später von Menschen heißen, die Wildes und Grumachs Schicksal nicht teilen mussten. Vergessen wir nicht den Zwang, den Wunsch nach dem Überleben und auch nicht die Absurdität ihrer Lage. Zwangsarbeiter wie Jenny Wilde und Ernst Grumach wurden mit einer Situation konfrontiert, die jeder Logik entbehrt:

„Angesichts der Tatsache, dass im NS jüdische Menschen aus allen Teilen Europas mit allen erdenklichen Mitteln beseitigt [wurden], jüdisches

(Herbert A. Strauss, 1947)

Vergessen wir nicht die Härte ihrer Schicksale. Leo Baeck wird 1943 verhaftet und nach Theresienstadt gebracht. Er beschreibt die Zustände im Lager u. a. so:

„In einem Raume, der vorher in militärischer Enge kaum mehr als 3000 Menschen hatte beherbergen sollen, waren hier oft fast 45 000 zusammengepfercht, in Kasernen und sonstigen Häusern, hart beieinander, dicht übereinander. […] Monat um Monat, Jahr um Jahr war das die Welt, und die Menge verschlang den Einzelnen. Er war eingeschlossen in die Masse, so wie er umschlossen war von Enge und Staub und Schmutz, von den wimmelnden Scharen der Insekten und umschlossen war, fast von innen und von aussen her, von dem Hunger, der nicht enden zu wollen schien – im Lager der Konzentrierten, niemals für sich allein.“

(Leo Baeck, 1945)

Die Realitätsflucht in den beruflichen Stolz oder die Freude an einem wertvollen Exemplar – all das kann den bibliothekarischen Zwangsarbeitern Trost gespendet haben. Sie mussten Aufgaben verrichten, die ihnen eigentlich am Herzen lagen. Auch dieses Dilemma gehört zu den Grausamkeiten ihrer Gefangenschaft.

Du ahnst so langsam, die Bücher waren mehr als gebundenes Papier. Sie waren Realitätsflucht, Zuflucht, Rettung.

wiederzufinden

Brief von Jenny Wilde an ihren Freund Heinrich Loewe (3.4.1946), in dem sie schreibt, welche Rolle die Zwangsarbeit für sie gespielt hat.

Wie Jenny Wilde die Zwangsarbeit erlebt

Jenny Wilde wusste, wem ihre Arbeit zugutekam. Dennoch gibt es in all dem, was wir von der Bibliothekarin wissen, keinen Hinweis darauf, dass dieser Widerspruch sie umgetrieben hat. Kein Wort der Klage oder des Abscheus darüber, dass sie bei der Verwertung der von den Nazis gestohlenen Bücher zur Mithilfe gezwungen wurde.

Im Gegenteil: Für Jenny Wilde war die Arbeit im „Talmudkommando“ „ehrenvoll“ und eine Möglichkeit, der Realität, wenn auch nur kurz, zu entfliehen.

In einem Brief an ihren langjährigen Freund und Mentor, Heinrich Loewe, schreibt sie am 25. August1946 unter anderem: „Mein Inhalt war die Arbeit, die mich ausfüllte und vergessen ließ, was um mich vorging.“ Das Sortieren der Bücher hat ihr Kraft gegeben, eine Identität und eine Verbindung zu ihrem früheren Leben. Den beruflichen Stolz bringt sie in einem weiteren Brief an Loewe zum Ausdruck: „[…] ich [will] wiederholen, dass ich 3 volle Jahre in der Theresienstadt war und dort trotz der bekannten Zustände, Hunger, Not, allen Krankheiten, fachwissenschaftlich gearbeitet habe. […]“

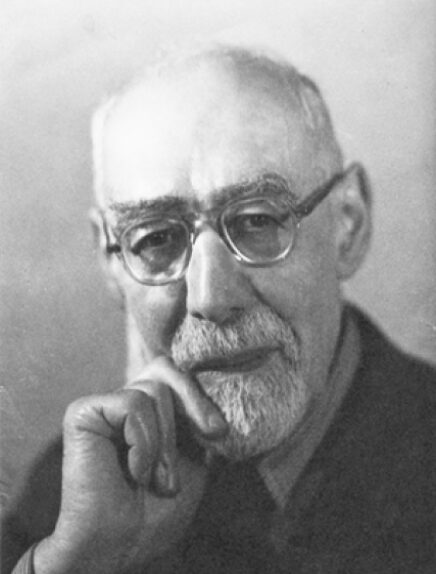

Jenny Wilde ist mit diesem Zwiespalt nicht allein: Auch andere Inhaftierte arbeiten freiwillig im „Talmudkommando“ mit, darunter Leo Baeck. Jenny Wilde selbst bekommt von der Kritik zum Glück nichts mit. Zumindest gibt es keine Belege dafür. Ihrem Kollegen Ernst Grumach ergeht es da anders.

Welche freien Gedanken sich Ernst Grumach erlaubt

Vor Grumachs Augen türmen sich in der Zentralbibliothek der RSHA Schätze in eindrucksvollem Ausmaß. Er formt aus den ungeordneten Büchermassen eine Bibliothek und fasst das Ergebnis nicht ohne Stolz zusammen: „[…] eine jüdische Bibliothek von einem Umfang und einer Vollständigkeit zusammengetragen wie wohl bisher an keiner anderen Stelle der Welt“ (Grumach, 1945).

Grumach hofft, dazu beizutragen, „die geraubten jüdischen Bibliotheken selbst zu bewahren, zu erhalten und so neu aufzubauen und zusammenzuschweißen, dass sie einmal als eine jüdische Zentralbibliothek von uns übernommen werden könnten,[…].“ Er betrachtet die Bibliothek aller Umstände zum Trotz als sein Werk. Und ist am Boden zerstört, als dieses in Flammen aufgeht:

Im November 1943 wird die RSHA-Bibliothek von einem Fliegerangriff getroffen. Grumach verliert den Sinn, den er an seine Arbeit geknüpft hat:

„Ich habe im November desselben Jahres mein ganzes Werk verbrennen sehen, […] aber es ist mir alles egal gewesen. […] Der Kampf war für mich vorüber, es hatte keinen Sinn mehr, es war nur noch ein leeres, sinnloses Hinschleppen und Warten auf das Ende“

(Grumach an Max Wiener, 1945)

Grumach wird an seiner Idee von einer „Jüdischen Zentralbibliothek“ festhalten, die aus den von den Nazis geraubten Beständen hervorgehen soll. Sogar bei seinen Freunden stößt er damit auf Unverständnis. Eine von den Nazis zusammengeraubte Bibliothek übernehmen? Vom Raub der Nazis letztlich profitieren? Und dann noch eine jüdische Bibliothek auf deutschem Boden? All das mögen moralische Fragen gewesen sein, die nicht einfach zu beantworten sind.

Wie man die Idee seiner Bibliothek auch beurteilen mag – dass er sich inmitten all des Zwangs auch Freude an der Bibliothek erlaubt hat, darf weniger als Schwäche gewertet werden, denn als mentale Stärke: eine Überlebensstrategie, gestapelt aus Büchern.

Verstreut, vernichtet, verloren?

Natürlich hätten die Nationalsozialisten gern alle wertvollen Bücher jüdischer Bibliotheken in ihren Besitz gebracht. Doch dieser Plan ist gescheitert. Unter anderem an dem Mut von Menschen, die einiges riskiert haben, um die Bücher in Sicherheit zu bringen. Auch die Hochschule für die Wissenschaft des Judentums hat zu solchen Rettungsaktionen beigetragen.

Schließe dich dem symbolischen Widerstand an!

Die Mitarbeitenden der Hochschule sind sich dessen bewusst, dass ihre Bücher jederzeit Opfer von Raub oder Vandalismus durch die Nazis werden können. Darum schmieden sie einen Plan. Besonders wertvolle Bücher und Dokumente sollen gemeinsam mit Vertrauten der Hochschule emigrieren. Als Teil ihrer umfangreichen Privatbibliotheken könnte der Zoll sie leicht übersehen. Noch geringer malen sie sich das Risiko aus, wenn die emigrierende Person keinen deutschen Pass hat. Und tatsächlich klappt es. Der ungarische Professor für Talmud-Lehre Alexander Guttmann verlässt Deutschland 1940. Mit ihm wandern die 60 wertvollsten Werke der Hochschule nach Cincinnati aus.

Ein Jahr zuvor gelingt es der Hochschule in weiser Voraussicht, drei Kisten mit Material nach Jerusalem zu schicken. Sie enthalten wissenschaftlich sehr wertvolle Papiere vom deutschen Psychologen Moritz Lazarus.

Doch auch jenseits der Hochschulmauern setzen sich Menschen mutig dafür ein, jüdisches Kulturgut zu schützen. So zum Beispiel im

Judenfrage“ schicken. Das übrige Material soll zerstört werden. Das jedoch nehmen die Zwangsarbeiter so nicht hin. Die sogenannte „Papierbrigade“ beginnt zunächst mit Arbeitsverweigerung und liest sich stattdessen gegenseitig aus den Büchern vor. Schließlich schmuggeln sie Werke aus der Sortierstelle und verstecken sie in geheimen Depots. Viele davon werden nach der Befreiung wiedergefunden und den Krieg unbeschadet überstanden haben.

Diese und weitere Rettungsaktionen sind Akte des symbolischen Widerstands gegen den Versuch, alles Jüdische in Europa auszulöschen.

„The symbolic act of rescuing books when perhaps people themselves were no longer able to be rescued or to rescue themselves is perhaps a final act of spiritual resistance against the nazi oppressor.“ (Dr. Noah S. Gerber, 2023, Tel-Aviv University)

Davongekommen

Und was ist mit den Menschen? Widmen wir uns kurz den Mitgliedern der Hochschule, denen es gelungen ist, zu emigrieren. Eine Erleichterung schwingt mit, wenn du das liest, nicht wahr? Doch leicht hat es ihnen niemand gemacht, erst recht nicht sie selbst.

Ismar Elbogen zum Beispiel will von Auswanderung lange nichts hören. Er habe noch Pflichten zu erfüllen, sagt er seiner Frau. Ab 1937 verlässt ihn dieses Gefühl. Er könne Studierenden eigentlich nur noch raten, wohin sie auswandern sollen. Er selbst geht in die USA und hofft, von dort aus anderen Kolleginnen und Kollegen sowie Studierenden bei der Auswanderung helfen zu können.

Elbogens Frau fasst seinen Abschied von der Hochschule als einen schmerzlichen zusammen:

„[…] nie kann ich den tief-ernsten, schmerzlichen Ausdruck seines Gesichtes vergessen, als er bei seiner Abschiedsfeier das Podium bestieg, um zu sprechen. […] die Aula war gestopft voll; denn wenn auch schon viele gegangen waren, es waren immer neue eingetreten, die Zahl war nicht geringer geworden. Ich habe Bilder von der Feier, über der eine fast heilige Stimmung lag, das blumengeschmückte Podium, der Ernst all der jungen Gesichter, die nahe Trennung, – es war ein ganz grosser Eindruck!” (Regina Elbogen, 1956).

Abschiedsfeier: Ismar Elbogen steht auf dem Podium und hält eine letzte Rede, Leo Baeck sitzt im Publikum und hört zu.

Südamerika

CZE

ISR

USA

Abraham Heschel

Alexander Guttmann

Max Wiener

Franz Landsberger

Eugen Täubler

Franz Rosenthal

...

Julius Galliner

Emil Bernhard-Cohn

Max Wiener

Fritz Bamberger

Herbert A. Strauss

...

UK

Malvin Warschauer

Max Eschelbacher

Jenny Doerfler

...

ARG

Hugo Fuchs

Fritz L. Steinthal

Suse Hallenstein

...

BR

AUS

Umgekommen

Doch du weißt auch: Die wenigsten sind davongekommen. Viele Angehörige der Hochschule überleben den Holocaust nicht. Wir setzen ihnen in der Library of Lost Books ein Denkmal.

Erinnerst du dich noch an Regina Jonas? Die progressive Rabbinerin kümmert sich nach dem Novemberpogrom vornehmlich um alte Menschen im jüdischen Krankenhaus in Berlin. Im Winter 1940/41 steht sie als Rabbinerin Gemeinden bei, die keine Rabbiner mehr haben.

1942 wird sie zusammen mit ihrer Mutter nach Theresienstadt deportiert. Auch hier arbeitet sie als Seelsorgerin. 1944 wird sie nach Auschwitz gebracht und vermutlich noch am Tag ihrer Ankunft ermordet.

Eine unvollständige Liste von Absolventinnen und Absolventen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Hochschule, die von den Nazis umgebracht wurden:

„Von den Professoren, die zwischen Sommersemester 1939 und Sommersemester 1942 mein Testatheft abzeichneten, von den Lehrkräften, die den Platz derjenigen einnahmen, die emigriert waren, und von den sieben 1940 als Gastdozenten eingestellten Gemeindefunktionären haben nur Leo Baeck, Ernst Grumach, Alexander Guttmann, Eugen Täubler, Moritz Henschel und Leo Wisten den Krieg in Berlin überlebt, sind ausgewandert oder aus Konzentrationslagern wiedergekehrt. Die anderen gingen elend im Konzentrationslager zugrunde, verschwanden im Anschluß an ihre Deportation von Berlin nach Osteuropa spurlos oder wurden ohne Prozeß hingerichtet.“

Herbert A. Strauss, Student der Hochschule

Überlebt

Im Mai 1945 ist der Krieg zu Ende. Kriegsgefangene, KZ-Insassen und Zwangsarbeiter werden befreit. Einige Menschen aus der Hochschule haben uns so intensiv begleitet, dass du dich sicher fragst: Sind sie unter den Befreiten?

Artefakte der Schicksale

Wo die Bücher sind, da haben menschliche Tragödien stattgefunden. Menschen wurden ermordet. Menschen sind geflohen. Menschen haben überlebt. Die Bücher sind stumme Zeugen dieser Schicksale. Und doch können sie uns einiges erzählen, wenn wir ihnen folgen. Und sie zu lesen wissen.